|

ビジネスメーカー(株式会社ラパン インタナショナル)2002/9/22発行号より

職人になりたい

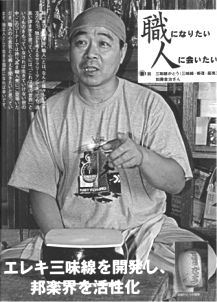

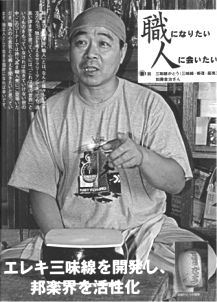

第1回 三味線かとう(三味線・修理・販売)

加藤金治さん

腕一本で勝負する「職人」とは、なんと雄々しい生き方だろう。独立を考えるサラリーマンであっても、波高い浮き世を渡っていくには、「これは俺の世界」というものを持っていなければ生きていけない世の中。このコーナーでは誇り高き職人衆にご登場いただき、職人の心意気と心構えを聞きたいと思っています。独立人として生きる指針になれば幸いです。

取材・文=児玉勲 撮影=田中峰之

東京・荒川区町屋。東京で唯一の唯一の路面電車がのんびりと行き交う。早稲田と三ノ輪を結ぶ都電荒川線である。町屋駅から線路沿いに早稲田方向に歩いていると、畳屋さんなど職人仕事の店がぽつりぽつりとある。やがて荒川線の東尾久駅前に出ると「三味線かとう」と書かれた提灯が軒下に下がっている。いかにも下町風情がある町並み。レトロな電車にレトロな楽器のお店。いかにも似合いすぎていると思われるかも知れないが、それはとんでもない思い違い。加藤さんは伝統的な職人の腕と同時に、時代をきりひらく新しい発想をもったユニークな職人さんなのである。

「三味線かとう」のご主人・加藤金治さんは、ちょっと変わった三味線を考案して発売している職人さんである。その名も「エレクトリック三味線夢絃21」通称「エレキ三味線」。そして、長く小劇場の俳優としても活躍したキャリアのあるユニークな経歴をもつ職人さんなのである。

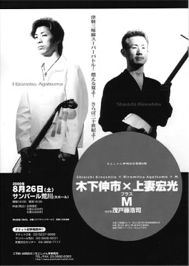

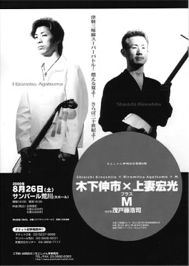

「エレキ三味線」は三味線ロックという新しいジャンルを開拓し多彩な音楽活動を続けている国本武春さんや、津軽三味線の木下伸市さん、上妻宏光さんらに愛用されている実用新案のれっきとした商品であり、大げさに言えば音楽界に邦楽器復活の端緒を切った画期的な発想だった。

最近でも吉田兄弟らの活躍をはじめ、三味線はそのすそ野を拡げ、今まさに脚光を浴びているかにみえるのだが、加藤さんに言わせれば「ほっといたらなくなっちゃう」という危機感からの出発だった。

時代の流れにまかしておけば、三味線は廃れる

廃れないための工夫をしていくために「エレキ三味線」を考案した

―現在、三味線ブームだと思いますが、今後の三味線業界は明るいですね。

「いや、なにもしないでいると廃れちゃいます。時代の流れに任せていれば。だけど自分たちはこの三味線の仕事をしてメシを食っている以上、これが廃れないようにしなきゃならないと思っています。三味線なんて僕が15歳のときに弟子入りしたときから、『もう不景気だね』『仕事が減ったねー』とか愚痴のこぼしあいでしたから。景気が良くならないかって言ってるばっかり。偉そうなことを言うようだけど、それって面白くないじゃない。大状況の前に愚痴っているだけで、それを自分で動かそうなんていうこともしなくて、来る仕事を待っているみたいなのがイヤだったんです。僕がこの店を始めた頃は、三味線の業界が低迷も低迷で、隅田川のヘドロの底をはっているような状況だった。でも芝居もやめて、ほかにメシを食う種はこの仕事しかないから、これをベースにして自分なりに業界の活性策を考えたんです」

それが「ちとしゃん亭」と名付けた、お店を使っての三味線をはじめとしたライブ活動だった。

「店の戸棚とか全部とっぱらっちゃうと40人くらい入れるし、外にも縁台を出してやり始めたんです。今僕が作業してるここを舞台にして、照明も付けた。外の人たちにも聞こえるようにスピーカーで外のお客さんにも聞こえるようにしてね。立ち寄り、立ち見、誰が来てもいい、という無料のコンサートにしたんです。その第1回目のゲストが国本武春さんでした。そのときは初対面でしたが、趣旨を理解してもらって来ていただいたんです。ゲストの人に加えて町のお師匠さんや習っている生徒さんなどにも出てもらって、聴いてる人が飽きないように、三味線以外の楽器の演奏や手品なんかも加えて、すべて僕がプログラムして。そうしているうちに二代目高橋竹山さんや上妻宏光さん、永六輔さんなど、いろんな人が、ゲストで来てくださるようになったんです」

そして、さらに三味線の音を他の楽器に負けない迫力と音色を出すために三味線にアンプを仕込んだ「エレキ三味線夢絃21」も開発し、それを国本武春さんらに使ってもらった。「ちとしゃん亭」の最初のライブも国本さんにお願いした。一面識もなかったが、加藤さんの心意気に国本さんも賛同し、モニターとして、積極的に参加してくれたのだ。

「エレキ三味線を発想したのは、そんな出会いの中で、平成元年の6月に『ちとしゃん亭』に来てもらって、それからすぐに六本木のライブハウスで国本さんのライブを聴きに行ったときでした。アコースティックギターとキーボードと三味線という3人だけの小編成だったんですが、三味線も上手い語りも面白いんだけど、三味線の音が他のふたつの楽器の音にじゃまされてきれいに聴こえてこない。それでなんとかもっと三味線三味線の音だけをラインでとって聴かせることができないかと思ったんですね。三味線はスタンドマイクで音を拾うだけではバチが皮に当たる音ばかりを強調してしまって弦の音が消えてしまうといううらみがあったので。それから試行錯誤が始まって、国本さんにモニターになってもらって、いろいろ工夫していったんです。完成するまでには1年半ぐらいかかりました。試作は半年くらいで出来たんですが、お店に来る人に聴いてもらったりして、毎日毎日聞いていると、大きな音を採ることはできていたけれど、なんか違うなという感じで、製品として売り出すまでには相当な改良を加えていきましたね。

―現在、エレキ三味線はどんな方が使っていますか?

「やっと市民権を得たという感じです。それまではやっぱりマニアックな物という感じでしたが、上妻宏光さんや木下伸市さんのコンサートが全国的に人気になったり、ここ2年くらいですが、頻繁にロックバンドやジャズバンドがエレクトリック三味線を使ってくれたりした結果、それが評価されたということで、エレキ三味線のファンが増えてきたと思うんです。観客はそれがエレキなのか普通の三味線なのかは分からない人もいると思います。見かけは普通の三味線ですから」

店を使ってのライブ活動を発展させ、コンサートのプロデュースも手がける

加藤さんは、お店でのライブを10年続けると同時に、それを発展させ都内の大きなホールを借りてのコンサートのプロデュース(特別企画)まで手がけるようになっていった。和太鼓の林英哲さんと津軽三味線の木下伸市さんのコンサートやエレキギターの渡辺香津美さんらの多彩なゲストを招いてのコンサートである。林英哲さんと木下伸市さんのコラボレーションは「ちとしゃん亭」(特別企画)での出会いがきっかけとなってその後のコンサートツアーに発展することにもなった。

「やっててすごく楽しいですね。自分がメシを食う仕事の他の余暇活動みたいに言われるかも知れないけれど、僕にとっては仕事なんです。でもコンサート活動それじたいはずっと赤字。赤字なんてもんじゃなくて負債だね。2000年の8月にやった木下さんと上妻さんプラス和太鼓の茂戸藤浩司さんのコンサートを荒川区の大ホールでやったとき、このときにはお二人ともファンが大勢ついていたので、ささやかでしたが初めて黒字になりました。 「やっててすごく楽しいですね。自分がメシを食う仕事の他の余暇活動みたいに言われるかも知れないけれど、僕にとっては仕事なんです。でもコンサート活動それじたいはずっと赤字。赤字なんてもんじゃなくて負債だね。2000年の8月にやった木下さんと上妻さんプラス和太鼓の茂戸藤浩司さんのコンサートを荒川区の大ホールでやったとき、このときにはお二人ともファンが大勢ついていたので、ささやかでしたが初めて黒字になりました。

こういう活動をしていないと、新鮮なお客さんというのは生まれないと思うからやっているんです。古くからのお客さんと同時に、未知の新しいお客さんを獲得していきたいと思っているので」

中学を卒業してすぐに職人の親方に弟子入りした

―どうして職人になったのですか?

「うちの親父が三味線の棹を作る職人だったんです。名前は与作。北島三郎の『与作』です。もうだいぶ前に亡くなったんですが、僕は、三味線の皮を張る職人に15歳で弟子入りしたんです。僕は昭和22年生まれですが、その当時は中学を出たら就職するのが当然だと思っていて、早く親元を離れたいというのもあって、なんの抵抗もなく根岸の親方のところに弟子入りしたんです。当時は東北からの集団就職の中学生が金の卵なんて言われた時代ですから、高校に行くというのが常識という時代ではなかったんですね。そんな世代ですから、徒弟制度の最後の名残の頃とでもいえばいいのか、それまでの弟子・師匠という関係の最後の世代かもしれません」

―お父さんの跡を継いだということですか?

「いや、そうではないんです。三味線の職人には、大きく分けて、三味線の棹を作る方と皮を張る方があります。全部やってるという人もいるかもしれませんが、たいていは分かれています。なぜかというと、三味線は白い皮でしょ、棹は紅木(こうき)っていって赤い木が一番いいんです。それを細工をしていると手が真っ赤になっちゃう。親父の仕事場なんかもあちこち赤くなって、爪の中まで赤いんです。そうすると白い皮に色がついちゃうとまずいので、細工上分業化されていることが多いようです。さらに細かくいえば棹でも糸巻きを作る職人さんがいたり、胴を作る職人さんがいたりします。

三味線の皮張りは、非常に日常的にメンテナンスが必要な部分なんです。皮が破けて張り直すというのが多いので、仕事としてもいいだろうということで僕は皮張りの職人になったわけです。ですから別に親父とコンビを組んで仕事をやるということではなかった。親父は親父で小売りや卸売りの「お店(おたな)」の仕事をもらって棹を作っていたわけです。お店の依頼で作るということですね。ですから、僕が始めたこの店は、小売りもするし、皮の張り替えなどのメンテナンスもするというものなので、親父の跡を継いだということでは全くないんです」

―職人の修業はどんなものだったのですか?

「三味線を作るときに一番最後に皮を張るという作業があるわけですが、棹と胴のバランスはそれぞれのグレードというか値段などによってどういう素材を使うかは決まってくるんですが、音の善し悪しを決めるのは皮の張りなんです。15歳から22歳まで、その根岸の師匠について修業したんですが、4年目からそこで修業しながら定時制の高校に通ったんです。最初は住み込みでした。3年間は住み込みで、その後は4年間定時制高校に家から通ったんです」

加藤さんは、その定時制高校を卒業後、全国を放浪の旅に出る。そんな放浪の中で、芝居と出会い、職人であると同時に演劇の道も歩み始めた。青春のまっただ中で、職人として生きてきた。22歳で、その世界以外の外の世界が見たくなった。

職人の世界の外を見たくて放浪 職人の世界の外を見たくて放浪

そこで出会った演劇にのめりこんで

―芝居との出会いはどういうきっかけだったのですか?

「僕は中学を卒業してから4年目に定時制高校に入ってますから、同年代が高校を卒業して大学を卒業する頃に高校を卒業したわけです。つまり4年遅れているわけですが、その時に約2年間、職人仕事から離れて旅をしたんです。単純に外の世界をみたくて、放浪に出たんです。一対一で親方と仕事ばっかりやっていて外の世界をまったく知らなかったから。日本全国を南から北まで。その翌年に沖縄が返還されるという年でしたから、南は与論島まででしたけれど。その旅の中で京都に行ったときでした。ひとしきりの旅が終わって、京都を再び訪れて半年ぐらい滞在したわけです。京都にリアリズム研究所というのがあって、そこの養成所に行ったのが芝居を始めたきっかけになりました」

その後、東京に戻ってから、「世仁下乃一座」(主宰・岡安伸治)という劇団に参加し、さまざまな役を演じてきた。

「芝居はずっとこの仕事をやりながら、あくまでアマチュアとして始めたわけです。劇団の俳優をやっていたその頃は、下請けの職人仕事をやりながら芝居を続けていたわけです。自宅で朝から夕方まで仕事をして、稽古に飛んでいくような毎日でしたね」

劇団のメンバーも全員がなんらかの仕事をしながら、本業の傍ら演劇活動に参加していた。やがて、演劇界でも異色の劇団として注目を浴びるようになり多くのファンを持つようになっていった。そして紀伊国屋演劇賞などの受賞を境に、一気に観客動員も増え、地方での公演も増えていった。しかし、地方公演が重なるにつれ、加藤さんは地道な生業としての職人仕事と劇団活動の狭間に悩むことになる。

「1週間旅に出るという時や、九州公演で2週間というときなどはほんとうに大変でした。生活的にも夏の忙しいときに芝居が重なってしまうと、実収入が入らなくなって本末転倒になっちゃうからというので、劇団は退団することになったんです」

小劇場ブームのまっただ中にあって、実力派の劇団であったにもかかわらず、演劇で生計を立てることは、まず不可能だったという。劇団にも本格的なプロ志向と加藤さんのように仕事との両立を求める対立もあったに違いない。それはどんな集団にもおそいかかる宿命でもあるのだろう。筆者も同劇団の熱烈ファンの一人だったが、加藤さんのいなくなった舞台は急速にその魅力を失ってしまったように感じていた。

お客ゼロからの独立・開業

雑草として生き抜く決意をした

演劇活動をやめ、仕事に専念する意味で、14年前に町屋の自宅近くにお店を借りて、職人の請負仕事だけでなく、三味線の販売などもできるお店を開店、独立することにした。開店資金の大半は母親に借りての出発だった。

「僕は職人としては小売りや卸のお客さんはたくさんいたわけですが、このお店を始めた時には、一般の消費者としてのお客さんは一人もいなかったわけです。普通はどこかのお店から独立するときには暖簾分けをしてもらって始めるというのが多いわけですが、僕が教わった師匠は職人でしたから、一般のお客はありません。だから雑草みたいなもので、僕は雑草なら雑草なりに人に迷惑をかけさえしなければ何をやってもいいんだということで、長いこと芝居なんかもやってたから、店でコンサートをやってみようという発想になっていったんだと思います」

三味線の新しい魅力を発見して広めていきたい

―現在お弟子さんは、いらっしゃるんですか?

「いわゆる僕らが習ったころの徒弟制度の弟子っていうのは、給料なんてなくて、むしろ月謝をもらいたいぐらいだっていう感じでしたよね。それが当たり前の世界。だけど一応ひと月に千円ぐらいのお小遣いはもらえました。当時中卒の給料が1万5千円くらいのときですか。それが3ヵ月たっと3千円になったり、半年たって5千円になったのか、少しずつお小遣いが増えて行ったと思います。でも給料と呼ぶにはほど遠いようなものでしたよね。だけど今は、初めから給料を出さないといけないわけでしょ。従業員はいても、そういうのが弟子というのかどうかはわかりません。少なくとも仕事の一端を覚えてもらうというのはありますが、この仕事じたいを覚えさせようという気持ちはあんまりないんです。昔ふうに膝つきあわせて教え込むというのはエネルギーがいるんです。それはもうしたくない。それじゃ技術が廃れちゃうじゃないかといえば、そんなことはない、不思議なことにね。やりたい人はやるだろうし、ほんとうに必要に追られたらやるだろうしね。

だから、もっともつと面白く、三味線の新たな魅力を発見してもらえるように皆さんに提供することができたら、三味線屋ももうちょっとは振り向かれるんじゃないかという考えでやってきています。つまり弟子はいなくても、三味線に魅力があれば、職人になりたいという人も出てくるだろうし、それを売って歩く営業をしたい人もいるだろうし」

お店を開店してから14年、「やっといろんな意味で軌道に乗ったと言えるのは去年ぐらいからじゃないかな。やっとプロらしくなってきたという気がしています。」と謙遜する加藤さんだが、これからも様々な可能性にチャレンジして、私たちにまた新たなものを提供してくれるにちがいない。今年は、「エレキ三味線夢絃21」を発展させて、白宅などでの練習用に音をヘッドホンで聴きながら外に音を漏らさないという「サイレント三味線」を開発し、いよいよその発売を待つばかりになっている。職人のイメージを一新する加藤さんの活躍は続く。

|

「やっててすごく楽しいですね。自分がメシを食う仕事の他の余暇活動みたいに言われるかも知れないけれど、僕にとっては仕事なんです。でもコンサート活動それじたいはずっと赤字。赤字なんてもんじゃなくて負債だね。2000年の8月にやった木下さんと上妻さんプラス和太鼓の茂戸藤浩司さんのコンサートを荒川区の大ホールでやったとき、このときにはお二人ともファンが大勢ついていたので、ささやかでしたが初めて黒字になりました。

「やっててすごく楽しいですね。自分がメシを食う仕事の他の余暇活動みたいに言われるかも知れないけれど、僕にとっては仕事なんです。でもコンサート活動それじたいはずっと赤字。赤字なんてもんじゃなくて負債だね。2000年の8月にやった木下さんと上妻さんプラス和太鼓の茂戸藤浩司さんのコンサートを荒川区の大ホールでやったとき、このときにはお二人ともファンが大勢ついていたので、ささやかでしたが初めて黒字になりました。 職人の世界の外を見たくて放浪

職人の世界の外を見たくて放浪