|

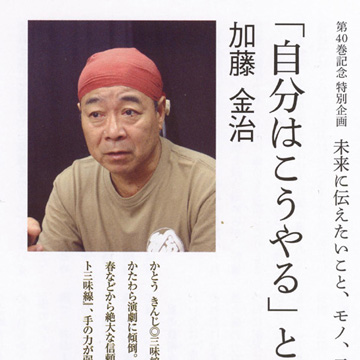

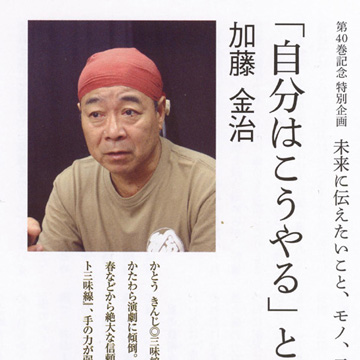

「自分はこうやる」と腹を決める。それしかない。

加藤 金治(かとう きんじ)

三味線製造・小売店『三味線かとう』店主。1969年から2年間全国放浪の旅に出、その後三味線の皮張りのかたわら演劇に傾倒。89年、東京都荒川区に『三味線かとう』を開店。三味線奏者の木乃下真市や上妻宏光、浪曲師の国本武春などから絶大な信頼を寄せられる一方、独自に開発したエレクトリック三味線『夢絃21』や、夜間の練習に最適な『サイレント三味線』、手の力が弱い人のための『すべらない糸巻』などの普及に努めている。

大民謡ブームといわれた30年以上前、三味線屋はとても勢いがありました。今は卸屋さんも小売屋さんも、当時とは比較にならないほど低迷しています。原材料の面でも、棹も皮も年々調達が難しくなっています。

皮に関しては、三味線はイヌとネコを使い、40年ほど前までは国産皮が主流でした。それがいろんな事情で捕れなくなり、そのころから東南アジアに活路を求めるようになりました。日本人が現地の人に皮を精製する技術を指導して日本に輸入し、その皮が日本中を席巻するほどになりましたが、それも今は頭打ちになっています。アジア地域の経済成長にともない、皮の精製などの過酷な仕事をする人が少なくなってきたからです。もう一つは、愛玩動物を保護する条例が国によって出てきた背景もあります。

一方、明るい話題もあります。三味線の中でも、津軽三味線はどちらかというと若い人に人気がある楽器です。その津軽三味線に関して、最近の現象として、東南アジアやヨーロッパ、アメリカなど、かつて三味線文化がなかった大陸の各地に、小さな島国の民族文化である三味線が点在し、一人歩きを始めているのです。

アメリカのサンフランシスコにサンタクルーズという町があり、そこに津軽三味線を弾くケビン・メッツという男がいます。彼に習いにきた16、17歳の男の子がめきめきと上達し、それが高じて自分で三味線をつくってしまいました。しかも、三味線づくりの本まで出版した。皮を張る道具の作り方まで、実に細かくまとめています。もちろん英語です。そしてその子たちが中心的な存在になって、ネットなどを通じて横のつながりをつくっているようです。国内の三味線事情は明るくないですが、国外では新しい動きがダイナミックに展開しています。

現代はインターネットで、値段を見比べられる時代です。三味線小物を扱う通販店が、卸値に近い価格でインターネット上に価格を公開したりします。自由競争ですから、それを止めることはできません。小売り屋さんは仕入れ値が違うので、価格ではとうてい太刀打ちできません。苦しいですね。

そういう業界の事情はあるけれど、自分としては、お客様の特性や地域性に合ったサービスを、地道に、当たり前にやっていくだけです。独自性ということも、つねに念頭にあります。具体的にはエレクトリック三味線や、音の出ない三味線、独自の糸巻きなども製作しています。

私どもの仕事の決め手は、皮張りです。胴の寸法や、棹と胴の角度など、それぞれの精度を満たすことがまずベースにあり、そこから皮張りが始まります。皮張りによって最高の音を決められるかどうか。一発勝負です。皮の性質を「皮のたち」と言いますが、皮を張っていく段階で、おおよその皮のたちの感触を得ます。良質の皮で、もっと張れる皮であるにもかかわらず、思うように張れない時は、忸怩たるものが残ります。逆に、うまくいった時は、早く弾いてほしい、早く喜ぶ顔が見たいと思います。

私の技術を継いでくれている若い職人に言いたいのは「皮に向かう気持ちは妥協するな」と、それだけです。遺言のようなものです。皮には、最大限の力を込めて張れる限界点があります。つねに限界に挑戦してほしい。挑戦する気持ちがなくなると、いろんな面が後退します。音にもストレートに影響します。現代音楽、古典の長唄、地唄、津軽三味線、その他、それぞれの分野で、皮の種類も張り方も違います。演奏者は満足する音をつねに求めてきます。こちらはそれを追いかけていく。努力して追いかけ続ける。楽器に最終的に力を与えるのが、私たちの仕事であり、役割です。

歴史の中ではいろんなことがあります。隆盛の時もあれば絶望的な時もあります。しかし、時間は流れ、その先に未来があります。今使っている棹の木や皮が枯渇したとしても、外国に活路を求めれば別の材料があるかもしれないし、違った楽器ができるかもしれません。人間は、なんとかやっていくものだと思います。

三味線づくりのほかに、小さいながらもライブスペース『Chito-Shan』を設け、若い可能性のある三味線プレーヤーや、いろんなジャンルの演奏家に提供することもしています。プレーヤー同士が交流することで、刺激的な発見が生まれているように思います。

自分たちの世代の考え方と若い人たちとの間に、埋めようのない価値観や発想のギャップを感じることもありますが、演奏者と製作者が一緒に未来を切り拓こうとする思いがある限り、この先の邦楽シーンに何かが起こるのではないかという期待があります。次代に向けての言葉というより「自分はこうやる」と腹を決める。それしかないと思っています。『たいころじい』 第40巻 2012年 12月25日発行 浅野太鼓文化研究所 |